Giovanni Andrea Scartazzini un dantista grigionitaliano

Gabriele d'Annunzio: "Visse predicando il Vangelo e commentando il Poema"

Gabriele d'Annunzio: "Visse predicando il Vangelo e commentando il Poema"

Pastore protestante e studioso della figura e dell’opera di Dante Alighieri, quello di Giovanni Andrea Scartazzini è oggi un nome poco noto nella Svizzera italiana. Ma le celebrazioni per il settimo centenario del sommo poeta stanno riportando alla luce il valore del suo commento alla Divina Commedia che, come scrisse il suo biografo, Reto Roedel, “fece l’effetto di un finestrone che si spalanchi e lasci precipitar dentro molta aria fresca, benché non senza vento e polvere”.

Il Museo Ciäsa Granda, di Stampa, in Bregaglia, dedica una mostra a "Giovanni Andrea Scartazzini. Dantista, teologo, pubblicista". La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 24 ottobre.

Tre sono i contributi di Giovanni Andrea Scartazzini all’avanzamento della ricerca sull’opera di Dante. Il primo, la straordinaria mole di informazioni fornite dal suo commento alla Divina Commedia; il secondo, l’applicazione dei più moderni criteri d’indagine storica e critica per lo studio del testo dantesco (compresa un serrato esame teologico e biblico dei passi del poema fino a quel punto rimasti oscuri); il terzo, la riaffermata necessità di una revisione del testo dantesco, tesa a recuperare l’originale. Come scrisse Reto Roedel, il commento del bregagliotto “fece l’effetto che in una città di provincia, con vecchie botteghe scarsamente fornite e impigliate in tapine abitudini locali, farebbe l’apertura di un bazar pieno zeppo di roba forestiera e d’altre cose comunque rare in commercio”.

— Gabriele d'Annunzio

Giovanni Andrea Scartazzini nacque il 30 dicembre 1837 a Bondo, nella val Bregaglia, in una famiglia contadina, protestante. Compiuti gli studi liceali presso l’Istituto d’educazione della Missione evangelica di Basilea, frequentò i corsi di teologia della facoltà evangelica dell’università della città renana.

A Basilea Giovanni Andrea apprese il latino, il greco e l’ebraico e imparò a conoscere a fondo non solo la Bibbia, ma anche le opere dei Padri della chiesa, i classici greci e la filosofia di Tommaso d’Aquino. Nel contempo venne pure in contatto con le idee del liberalismo filosofico e teologico, lesse le opere di David Friedrich Strauss, che considerava con scetticismo i miracoli narrati nelle Scritture e pubblicò una “Vita di Gesù” ispirata a un profondo razionalismo, e Ferdinand Christian Baur, sostenitore della necessità di applicare il metodo storico critico agli studi teologici.

Trasferitosi nel canton Berna e consacrato al pastorato nel 1865, Scartazzini abbracciò le tesi del “Kirchlicher Reformverein” che, guidato tra gli altri da Bernhart Albert Bitzius, figlio di Jeremias Gotthelf, si opponeva al dogmatismo teologico della chiesa riformata bernese, lottava per l’abolizione della confessione di fede e chiedeva il rinnovamento della liturgia.

Prima di rientrare nei Grigioni, dove fu, per qualche tempo, docente di letteratura italiana alla Scuola Cantonale di Coira, Scartazzini pubblicò alcuni testi polemici: Streitblätter zum Frieden (1866); Giordano Bruno, ein Blutzeuge des Wissens (1867); Die theologisch-religiöse Krise in der Bernischen Kirche (1867) dai quali emerge, come lui stesso dice, “quanto sia stato trascinato a sinistra e sia diventato uno spirito di negazione”. Quello spirito che, aggiunge, gli ha “procurato fama d’eretico”.

Giovanni Andrea Scartazzini partecipò con passione ai dibattiti teologici, sociali e politici del suo tempo. Nel 1880, quando già stava esercitando il suo ministero pastorale a Soglio, in Bregaglia, fu inviato in Ticino, a Stabio, quale corrispondente della Neue Zürcher Zeitung. Il foglio zurighese lo incaricò di seguire i lavori del processo istruito dopo i fatti di sangue provocati dalla lotta tra liberali e conservatori. In breve Scartazzini da cronista neutrale divenne commentatore di parte e non nascose, sulle pagine del giornale zurighese, la propria avversione nei confronti dei conservatori. Le sue prese di posizione non piacquero e venne perciò allontanato dal luogo del dibattimento.

Nel 1884 Scartazzini lasciò la Bregaglia e si trasferì a Fahrwangen, nel canton Argovia, dove rimase, come pastore, fino alla morte, sopraggiunta il 10 febbraio 1901.

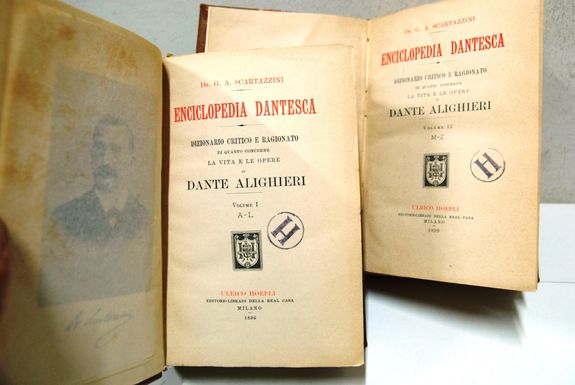

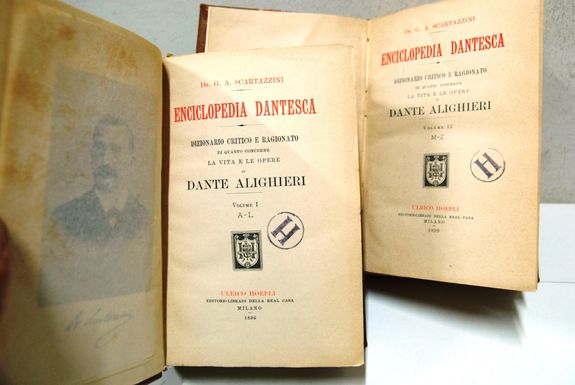

Fu già negli anni degli studi basilesi che Scartazzini cominciò a studiare assiduamente l’opera di Dante Alighieri, di cui divenne successivamente conoscitore, divulgatore e commentatore. Nel 1865, anno del sesto centenario della nascita di Dante, il neolaureato teologo tenne a Bienne alcune conferenze su Dante e pubblicò Dante Alighieri, seine Zeit, sein Leben und seine Werke (1869). Seguirono collaborazioni con riviste di studi danteschi in Germania e in Italia e un’intensa produzione di studi e commenti pubblicati da editori come Brockhaus, a Lipsia, e Hoepli, a Milano.

A Lipsia, da Brockhaus, uscì il grande commento scartazziniano alla Divina Commedia (1874-1900), Inferno, Purgatorio, Paradiso e Prolegomeni della Divina Commedia. Introduzione allo studio di Dante Alighieri e delle sue opere. Con l’editore milanese di origine svizzera Ulrico Hoepli, Scartazzini intrattenne legami di amicizia tradottisi nella pubblicazione del Dante in Germania (1881), di una Bibliografia Dantesca (1883), della Dantologia (1894), dei due volumi della Enciclopedia Dantesca (1896-1898) e della riduzione del grande commento tedesco La Divina Commedia riveduta nel testo e commentata. Edizione minore (1893) la cui quarta edizione, curata da Giuseppe Vandelli (1903), conobbe un grande successo, imponendo il suo autore all’attenzione del pubblico e degli specialisti italiani.