Francia, chi erano i catari?

A Tolosa una mostra unica nel suo genere

A Tolosa una mostra unica nel suo genere

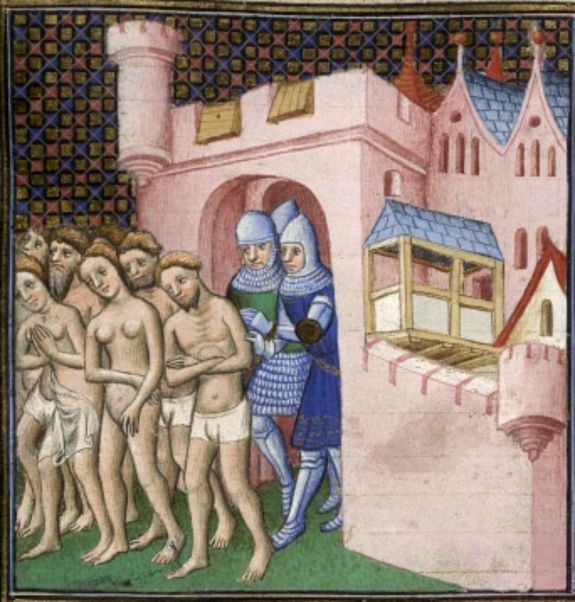

(ve) È in corso a Tolosa (Francia) un’importante mostra intitolata “Cathares”. Toulouse dans la croisade (Catari, Tolosa nella crociata), visitabile ancora fino al 5 gennaio 2025 al Musée Saint-Raymond e al Couvent des Jacobins. La mostra invita i visitatori a (ri)scoprire il contesto della crociata contro gli Albigesi e spiega l'emergere della nozione di catarismo attraverso un percorso espositivo di quasi 300 reperti: eccezionali documenti d'archivio prestati da prestigiose istituzioni come la Bibliothèque nationale de France e gli Archives nationales, oggetti archeologici inediti, opere scultoree e pittoriche, materiale di rievocazione storica di qualità scientifica (costumi, armi, ecc.)... Inoltre, propone ai visitatori la consultazione di una serie di strumenti mediatici originali, finalizzati alla maggiore comprensione di questo importante periodo della storia francese ed europea.

"Voce evangelica" propone l’articolo intitolato “I catari, una dissidenza che affascina” pubblicato sul settimanale dei protestanti francesi “Réforme” a firma di Martine Lecoq.

(Martine Lecoq) In occasione dell’evento culturale “Cathares. Toulouse dans la croisade” (Catari. Tolosa nella crociata) in corso nella regione occitana, è d’obbligo una riflessione sull’unicità di un movimento religioso perseguitato al quale il protestantesimo nascente si è paragonato.

La nozione di catarismo appassiona sempre, ma i punti di vista divergono. La ricerca scientifica è tuttavia riuscita a portare alla luce, in quel periodo di grande effervescenza intellettuale che furono i secoli XII, XIII e XIV, alcuni fili conduttori. Il termine “cataro” deriva dal greco “catharós” che significa “puro”.

I dissidenti di epoca medievale che noi chiamiamo così, non attribuirono mai questo nome a loro stessi. Lo troviamo menzionato tra i loro nemici, in senso peggiorativo, dal terzo concilio lateranense, nel 1179, e poi presso altri confutatori che lo alternano a quello di “manichei”. Un termine derivato da un’antica eresia, il manicheismo, che dissocia due mondi creati, quello del bene e quello del male.

I catari, di cui qui manterremo il nome per comodità, non hanno mai voluto creare una contro-religione e se c’è un’eresia, essa è profondamente cristiana. È la cosiddetta riforma gregoriana della chiesa che li coinvolge progressivamente nel conflitto. “Essa predica il ritorno a una forma di semplicità del cristianesimo, ma parallelamente si gerarchizza, si centralizza sempre più”, commenta Laure Barthet, archeologa e commissaria delle mostre di Tolosa. “Il papato tende a uniformare l’insieme della società cristiana. Innocenzo III, che nel 1208 lancia il suo appello alla crociata contro i signori occitani accusati di proteggere gli eretici, trova nel pretesto albigese la possibilità di affermare la sua ingerenza negli affari temporali dell’Occidente”.

Ciò pone il dibattito religioso in una vasta morsa geopolitica. I pochi testi catari che abbiamo, certificano l’esistenza di comunità ecclesiali organizzate intorno a una teologia particolare. Il loro unico sacramento è il Consolamentum, che simboleggia la comunicazione dello Spirito Santo mediante l’imposizione delle mani. Coloro che lo ricevono sono chiamati perfetti e anche “buoni uomini” e “buone donne”. “Queste chiese hanno i loro vescovi, i loro diaconi”, commenta Roland Poupin, pastore e teologo specialista di questo periodo. “Si basano sui due Testamenti, ma ne fanno una lettura allegorica. Senza essere autenticamente manichee, le loro credenze tendono verso una forma di dualismo. Questa cristologia, detta alta, è quindi un punto di tensione tra l’Oriente cristiano, che privilegia la divinità di Cristo, e l’Occidente, che insiste sulla sua umanità concreta e lacerata”. Per i catari il degrado visibile del mondo non è l’opera del Dio buono, ma quella di un principio malvagio. Le anime preesistono, ma cadendo sulla terra vengono imprigionate in corpi di carne, le loro “tuniche d’oblio”. Cristo ha la missione di aiutarle a rialzarsi e a riprendere nei cieli il loro stato originale.

L’entusiasmo dei riformatori

A prima vista la fede protestante, una fede cristica molto incarnata che emerge due, tre secoli dopo, ha pochi rapporti con questo tipo di credenze. Se si eccettuano il rifiuto dei sette sacramenti cattolici, quello delle immagini e il riferimento costante ai testi biblici, sono pochi gli elementi in comune. Perché allora l’entusiasmo dei riformatori per questi ribelli medievali? È probabile - è il caso dei riformati d’Occitania - che assimilino il loro destino a quello di quei vecchi perseguitati e che cerchino altresì di inserirsi nella continuità di una rivolta storica. Due sinodi, a Nîmes e a Montauban, rivendicano la filiazione albigese – termine, “albigese”, meglio connotato rispetto a “catari” –, sebbene non abbiano nulla a sostegno di tale filiazione spirituale, a parte i registri malevoli dell’Inquisizione.

C’è tuttavia qualcosa di fondamentale che unisce saldamente gli uni agli altri. “I catari sono stati i primi a offrire il modello di una ecclesiologia alternativa”, sostiene Roland Poupin. “Per loro non spetta alla chiesa strutturare la città. Essa è strutturata direttamente da Dio. Il suo clero deve restare nei limiti del campo della pietà. Là finisce il suo potere. Ci arriverà anche Martin Lutero scomunicato, dopo aver tentato invano di riunificare la chiesa”. (Da: Réforme; trad.: G. M. Schmitt; adat. G. Courtens)

“Catari. Tolosa nella crociata”, fino al 5 gennaio al convento dei Giacobini e al Museo Saint-Raymond a Tolosa.