Lo sport crocifigge la religione

Il vocabolario dei commentatori sportivi è ricco di metafore religiose

Il vocabolario dei commentatori sportivi è ricco di metafore religiose

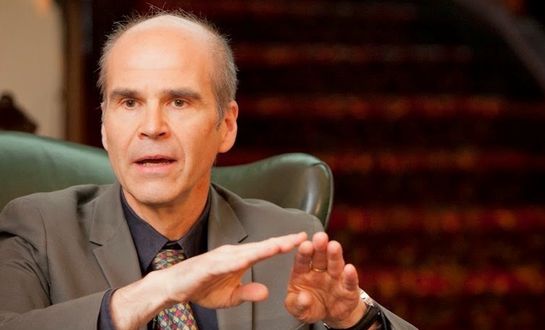

“Federer crocifigge Nadal”, si poteva leggere il 13 luglio scorso sul giornale L’équipe. Una settimana prima, l’8 luglio, la vittoria del ciclista francese era riassunta con il tonante: “Alaphilippe è grande”. E ancora: mentre certi club “risorgono” e riconquistano “fedeli”, altri proseguono la loro “via crucis”. Il teologo Olivier Bauer, specialista di teologia pratica all’Università di Losanna, si interessa da tempo ai legami stretti ed equivoci tra sport e religione.

Che cosa rivela la ricorrenza di questi riferimenti religiosi?

La nostra è una società secolarizzata, ma non completamente. Questo ci dà il diritto di usare un tale vocabolario senza che perda il suo significato. Con il cristianesimo che ha assunto un ruolo secondario, il fatto che lo sport assurga a religione non è più un tabù. Venti o trent’anni fa l’esitazione sarebbe stata ammissibile, per esempio per la paura di alcuni club di alienarsi in questo modo un certo numero di potenziali sostenitori. Ma da circa cinque anni non si contano più le allusioni come “pellegrinaggio”, “fedeli” o ancora “Mecca” nei commenti. La metafora religiosa è un pratico serbatoio e inoltre lo sport e la religione assumono a volte un ruolo abbastanza simile.

Precisamente, che cosa prende lo sport dalla religione?

Se si considera la religione come un centro attorno al quale una persona organizza la propria esistenza, per un certo numero di persone lo sport è paragonabile a una religione. Mi sorprende sempre il numero di persone che nella propria agenda segnano in primo luogo gli incontri del loro club preferito e poi organizzano il resto delle loro attività intorno a quelli. Per queste persone lo sport assume allora il ruolo che potevano assumere le religioni tradizionali: dà un senso alla loro vita.

Se lo sport è una religione, quale sarebbe il suo Dio?

Sono spesso gli stessi atleti che vengono messi al posto della divinità. Sono Federer, Messi, Ronaldo. Ma può essere anche un’istituzione, un club in cui uno “crede”. Per altri è lo sport stesso che è venerato e posto al centro dell’esistenza. In questo caso penso per esempio ai corridori o ai triatleti.

Il loro Dio sarebbe allora la performance?

Non soltanto. Può essere la performance, ma anche il superamento dei propri limiti, il piacere di correre. Può anche essere semplicemente il piacere di seguire una squadra, di vibrare all’unisono con altre migliaia di spettatori in uno stadio, di festeggiare un titolo… Ci sono due modi molto diversi di vivere lo sport, secondo che lo si pratichi o che si sia tifosi.

Che luce può gettare la metafora religiosa sul fenomeno dell’hooliganismo e su altre forme di violenza?

Alcuni praticano l’hooliganismo nella loro religione e altri nel loro sport. In entrambi i casi si tratta di pulsioni, di voglie, di istinti. Dipende purtroppo dalla natura umana. Ci sono poi meccanismi sociopsicologici che possono esacerbare questa rivalità: i grandi assembramenti, la folla, l’anonimato. Questo antagonismo (Paris Saint-Germain-Olympique Marsiglia o ebrei-musulmani e cattolici-protestanti) si scalda allora al punto che persino la violenza viene giustificata. Si è allora al di là di ogni ragione: la mia esistenza dipende da questo.

La violenza deriverebbe dall’intensità di questa identificazione?

Identificarsi non è un male in sé, ma purtroppo l’identificazione si accompagna spesso alla denigrazione dell’altro. È sempre affascinante vedere come in uno stadio ci siano persone che si permettono di lanciare insulti, di intonare cori razzisti o omofobi mentre la maggior parte di loro non ha questo comportamento durante il resto della settimana.

Possiamo dire che, come nella religione, lo sport costringe a scegliere da che parte stare?

In generale, quando si ama lo sport, si sostiene un atleta o un club. L’essenziale è ricordare che è possibile sostenere l’uno senza desiderare la morte, simbolica o reale, dell’altro. La sfida sta nell’evitare che questo scontro diventi un assoluto. Mi piace l’esempio del rugby, dove ci si batte per 90 minuti e dopo si va a bere qualche birra insieme.

Come descriverebbe il rapporto che intercorre tra sport e religione?

Per molto tempo la religione ha avuto difficoltà a integrare lo sport: troppa violenza, troppe rivalità. È stato necessario l’avvento di quello che viene chiamato muscular christianity a metà del 19.esimo secolo perché le Chiese cominciassero a integrarlo. Lo sport era visto allora come un mezzo per attirare uomini, giovani, lavoratori, affinché il cristianesimo non fosse soltanto una faccenda per vecchie signore che bevono tè.

Una seconda ondata ha avuto luogo nel dopoguerra, a partire dagli anni Cinquanta, con le organizzazioni evangeliche che hanno scoperto il potere della mediatizzazione mediante lo sport: se un atleta testimonia della propria fede ciò avrà un impatto estremamente forte nell’insieme della società.

Come viene percepita invece la religione da parte dello sport?

Lo sport ha sempre rispettato le tradizioni religiose. L’esempio tipico è Wimbledon, dove ancora oggi non si gioca la domenica. Quando io ero piccolo non si giocava a calcio il giorno del Digiuno federale e nemmeno la domenica di Pasqua. La religione aveva ancora la precedenza sullo sport. Oggi lo sport cerca di sostituirsi alla religione. Lo vediamo chiaramente in occasione dei Giochi olimpici, per i quali sono stati realizzati rituali assimilabili a pratiche religiose. Coubertin stesso auspicava l’avvento di una sorta di religione olimpica che fosse in competizione con le religioni tradizionali.

— Olivier Bauer

Lo sport non starebbe allora rivalutando la religione?

In ogni caso lo fa alle sue condizioni. A Montréal Daniel Baril, uno dei grandi difensori della laicità nel Quebec, si è molto irritato all’idea che il Canadiens, il club di hockey di Montréal, si presenti come una religione. Mi sono persino domandato se dietro quell’irritazione non ci fosse il timore che la religione finisca per suscitare simpatia, che non è soltanto regole e restrizioni, ma anche vincoli, comunione e piacere. Forse non dovremmo nemmeno esitare a concepire la religione come uno sport.

Vale a dire?

Le persone si accalcano per assistere a una partita di calcio. Sono capaci di andare a correre ogni sera della settimana, di integrare lo sport nei loro impegni, mentre avranno enormi difficoltà a trovare il tempo per recarsi a una conferenza, a un culto o a uno studio biblico. La religione non dovrebbe interrogarsi sul nostro rapporto con il corpo, sul ruolo del movimento e sul piacere di superarsi? Potrebbero esserci spunti da investire. (da Réformés; trad. it. G. M. Schmitt; adat. P. Tognina)